[독후감] 윤동주의 하늘과 바람과 별과 시

1. 제목을 보고 든 생각

하늘과 바람과 별과 시라는 제목보다 더 익숙한 하바별시. 줄임말로 때문에 하늘과 바람과 별에 대한 인식이 들지 않았다. 줄임말의 폐해라고 해야 할까? 다시 한번 생각을 해보니 하바별시라고 부르지 않고 하늘과 바람과 별과 시라고 일컫는 게 올바르겠다 싶다. 설마 하바별시라고 해서 뭘 줄인 것인지 모르는 사람은 없겠지?

2. 독후감

중학생 때였을까? 교과서에 나온 윤동주 시가 있었다. 학창 시절 나의 모습은 하나에 꽂히면 심하게 취하는 성격이었다. 그래서 그날 하루 윤동주의 시가 수업시간에 소개되었을 뿐인데 그 감동은 오래가었고 한 번 서시를 외워보자라는 의지로 난생처음 시집을 처음 샀다. 나에게 윤동주는 그런 의미였고 747부대의 실험대상자였다는 시인이었다.

시를 읽는 동안 나 자신이 부끄러워 마주하고 싶지 않았다. 시를 읽는 동안 시구에 집중하지 못하는 나 자신이 싫었다. 요즘 시도 읽기 힘든데 100년이 지난 시는 오죽했을까? 모르는 단어도 많았다. 그리고 그 시절 표현은 더 생경했다. 하지만 그 속에 취하지 못하고 붕 뜬 내 마음과 집중력은 어디에 갔는지 모르겠다.

칼린다님이 생각나서 나도 기가타운 옥상정원에 가서 시를 읽어보았다. 코 앞에 있는 장소인데도 불구하고 1년에 한 번 갈까 말까 한 공간이다. 그녀가 기가타운에서 본 제철단지의 옥상에 대한 감상이 꽤나 나의 심금을 울렸다. 도플러 효과로 왜곡되어 들리는 달리는 차소리와 지저귀는 새소리 그리고 노을이 지고 있는 햇빛은 충분히 감상에 젖게 해 주기 충분했다. 는 개뿔 저기 멀리 가야산의 송전탑만 보였다. 이런 직업병!

자본주의의 속성을 깨닫고 또한 도둑맞은 집중력을 읽고 더 이상 주의력을 뺏기지 않으려고 결심을 했지만 몰입은 쉽지 않았다. 그런 의미에서 시는 내게 속일 수 없는 영역이다. 소설이나 비문학은 대충 읽어도 시사점을 파악할 수 있고 인상 깊은 부분을 추출할 수 있다. 이제껏 나는 독서모임을 그렇게 해왔다. 그냥 단 한 권의 책을 읽었다는 성적을 내기 위해서 그 목표지향적인 독서활동은 주의력이 없어도 충분했다. 하지만 시는 다르다. 인상 깊은 시를 꼽자고 하면 가장 비유가 쉽게 짧은 시를 고르기 일상이었고 좀만 어렵고 모르는 단어가 있으면 그 시는 내게 외면당해 왔다. 그렇게 치면 윤동주의 시는 항상 내게 외면당해야 한다. 누군가는 아름답다고 하는 시를 나는 그 진가를 모르고 어렵다고 투덜댄 채 페이지만 넘길 뿐이었다. 이렇게 시를 읽어도 될까?

<책은 도끼다>의 저자 박웅현 작가의 메시지인 촉수를 예민하게 하라는 것이 부단한 노력이 필요하다는 것을 다시금 느끼게 되었다. 촉수를 예민하게 하려면 어떻게 해야 될지에 대한 고민을 어떻게 윤동주 시집을 통해 느끼게 되었는지는 불명확하지만 그래도 지금까지 책을 읽어왔던 태도가 문제가 있었던 것은 분명하다. 앞서 하바별시를 읽고 독서모임에서 윤동주와 그의 시집에 대해서 감상을 나누지 못할 까봐 걱정이 되고 폐를 끼치게 될까 걱정이 된다. 그들에게 이 독후감을 빌어서 미리 죄송하다는 말씀드리고 싶다. 제 촉수가 미비한가 봅니다.

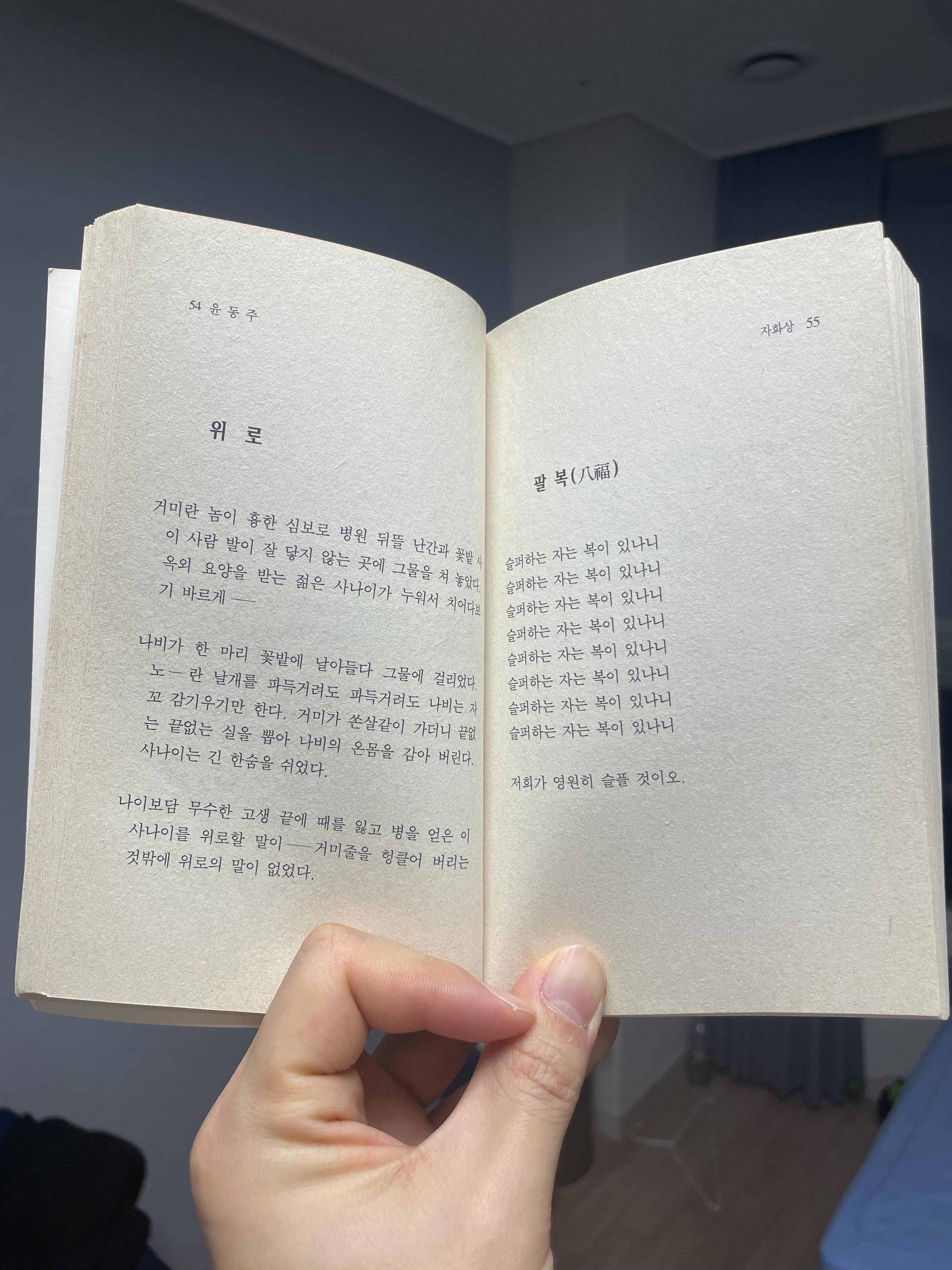

3. 인상 깊은 시

위로 / 오줌싸개 지도 / 참새

3-1. 위로(를 읽고 써보는 창작시)

당신은 아파본 적 있는가요?

경험하지 못한 고통이 지속되었다면

어땠을지 상상이 가시나요?

그 1년 동안 인류애는 박살이 나고

마음의 병만 커져만 갔습니다.

병원만 열몇 군데

나의 아픔을 알아주는 의사놈들은 없었습니다.

나의 고통을 하찮게 보는 직장 선배들이 있었습니다.

아픈 사람은 말이 없습니다.

거미줄을 헝클어 버린 자는

상냥해 보이는군요

오랫동안 젊은 사나이를 지켜봤을 테니까요.

저도 거미줄을 찾아볼 텝니다.

당신은 아프지 않았으면 좋겠어요.

3-2. 오줌싸개 지도

초등학교 1학년일 때 나는 외갓집에 살았었다. 아빠는 제주도에 엄마는 공장으로 일하러 갔고 할아버지와 할머니를 논으로 일하러 나갔다. 시멘트로 채워진 마당과 디귿자 집은 우리 형제들이 있기에는 드넓은 놀이터였다.

아들들을 두고 출근한 엄마는 미안한지 팬케이크를 구워다 주셨다. 아침에 일어나자마 첫 일과는 엄마가 해준 펜케익을 먹기 위해 밥상덮개를 찾는 것이었다. 조심! 부엌으로 가는 통로는 인방이 낮으니 머리 부딪힘 위험이 있다.

더욱 처량하게 느껴지는 것은 비 오는 어느 여름날 마루에 앉아 펜케익을 먹고 할머니가 주시는 쑥미숫가루를 먹는 것이다. 한없이 부모를 기다리는 처지를 느끼게 해주는 시였다.

3-3. 참새

피식 웃음이 나는 시, 그래도 참새 들을라 너무한거 아닐까...